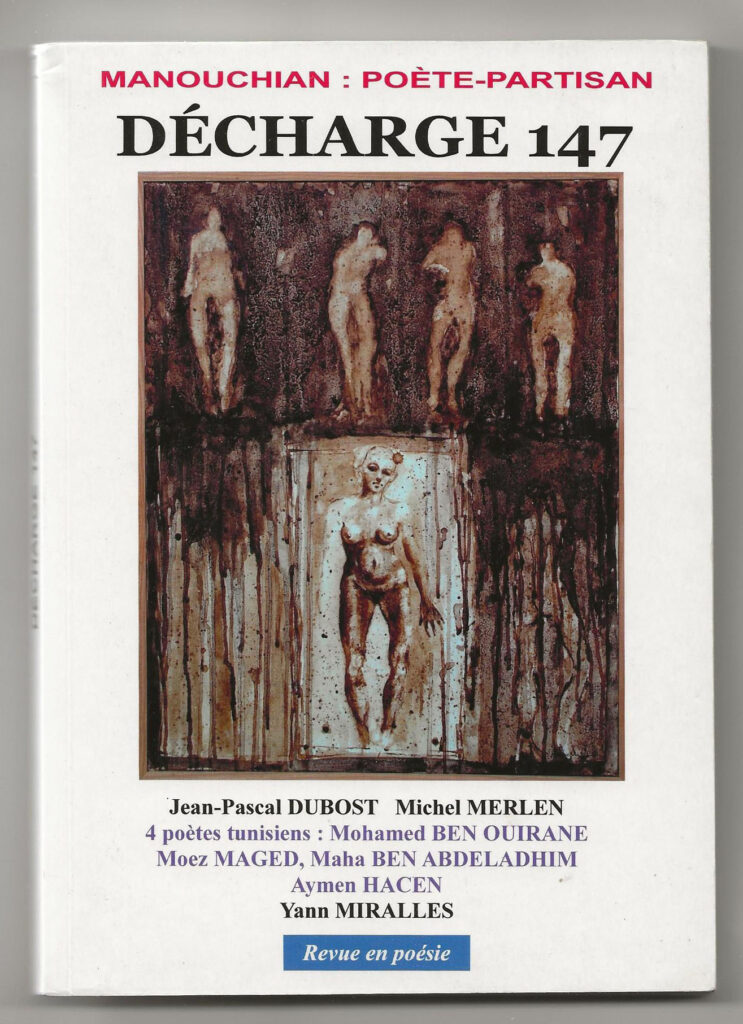

Article paru dans la revue » Décharge 147″

par Catherine Mafaraud-Leray

Naître à Besnada, près de Lattaquié, au bord de la Méditerranée, ce n’est pas seulement « se vivre » cananéen, phénicien, hourrite, araméen, hébreu, byzantin, perse, macédonien, grec, romain, arabe, turc, ottoman, égyptien mais aussi français et avant tout syrien. L’Oronte n’en finit pas de reverser, depuis plus de quatre millénaires, sa culture et ses arts dans le monde entier.

Être peintre à Laodicée, c’est donc porter un gigantesque morceau d’humanité sur ses épaules, c’est se confondre avec Atlas, « lui qui soutient », « lui qui supporte », c’est tenir à jamais un fardeau précieux mais avant tout surveiller et faire perdurer un joyau unique.

C’est à côté de ce port, premier de Syrie, que Kazem Khalil naît en 1965. Tout enfant, comme tant de vrais peintres, il empoigne plus ou moins heureusement le crayon à bois : « Le dessin calmait les larmes de l’enfance ». Puis il s’attaque à la matière brute, l’argile, qui a façonné l’homme, avec laquelle il confectionne des poupées. Il court les plages, aime les bêtes, le noir, son mystère, la lumière et son aveuglement : « J’ai découvert le monde par l’univers et par le jeu avec la responsabilité des autres ». Il continue la sculpture jusqu’à l’âge de 26 ans sans jamais lâcher le crayon. Enfance et adolescence solitaires, rêveuses, introverties, parfois agitées, voire révoltées.

Le choix familial le destine au « Génie Civil » qu’il abandonne vite, car il a des ailes aux pieds, Mercure le pousse vers l’aventure, ses doigts sont des braises et il veut dévorer le temps, qui, croit-il, lui manque déjà. Le voici caricaturiste pour des quotidiens arabes, exposant en Syrie, à Beyrouth, à Izmir, à Charjah, dans d’autres Émirats… mais il se perd, s’use sous ce ciel dubaiote d’un bleu permanent et lassant. Retourner en Syrie où règne la culture de la peur », se laisser embrigader entre les pattes sucrées des loukoums de la création, sous les mâchoires aseptisées de l’État : NON pas pour lui, NON pas pour cet homme libre au physique surprenant et à l’âme nomade, « Adonis » aux cheveux longs, fous et bouclés, la jeunesse encore au bord des lèvres, installé dans une sorte d’indolence, de bonté et de charme, rémiges toujours aux pieds ; il faut partir, bouger l’Europe, l’Allemagne, où il expose, la France (pays pour lequel son père s’est battu durant la Seconde Guerre mondiale) et surtout pour Paris. En 2000 : il découvre la capitale, mais aussi la dureté d’y vivre. Des amis le soutiennent, l’aident, cependant c’est seul qu’il se débat – on n’y dort pas facilement à la belle étoile – il faut se protéger, se cacher, et Kazem n’est pas toujours de taille. Il vit l’instant, la rencontre, la main tendue ou pas ; les bois étaient moins hostiles, pourtant sa foi, le besoin et la passion de créer restent intacts.

Cet éternel Amorrite, habitant des sables, continue de mener la vie de ses lointains ancêtres, par contre le bitume, l’indifférence et l’avidité ont remplacé les ciels de l’enfance où du doigt il apprivoisait constellations et étoiles – travail, argent, logement, tout manque, aucun feu ne crépite pour les futurs « gens du retenu », aucun espoir, aucune courbure des rayons lumineux et surtout aucune fata morgana à laquelle faire semblant de croire. Kazem ne veut, ne peut, ne sait qu’une chose : peindre, contre vent et marée, chez les uns, les autres, dans n’importe quel vestibule, hall ou couloir, pendant les hivers glacés d’un atelier vide, avec une solitude qui l’écorche jour après jour et n’arrive pas à se desquamer. Il est envahi par la boulimie du temps, il hystérise sa schizophrénie dans le mouvement, vêtu de noir ou de blanc. Il a totalement conscience que « les artistes sont les derniers gardiens des valeurs humaines ». Avec sincérité, sans le sou, il opte pour une des matières les plus simples, il ajoute : « C’est le marc de café qui m’a choisi », (sans doute aussi à cause de la masculinité du ton). De toute façon, il ne souhaite travailler qu’avec « du naturel », la chimie lui répugne. « Tu crois au marc de café » écrivait Verlaine. Kazem, petit déjà, connaissait la cafédomancie, la rêverie des interprétations qu’elle lui procurait, ce flou entre vie, brûlure et mort dont il ignorait la suite… « Le café doit être noir comme l’enfer, fort comme la mort, doux comme l’amour » (proverbe turc).

Le support marouflé à même le sol, il travaille debout, penché, à genoux, les pieds mêlés à ceux qu’il ne peint pas, happé par le vertige d’un blanc qui se métamorphose sur la couche de l’aimée, de l’amante. Il peint en acte d’amour sur le corps intact de l’épouse. vierge qu’il veut le plus vite possible prendre et posséder dans une sorte de frénésie, de révolte réelle, et authentique.

De cette union narcissique, violant presque la symbolique divine, vont apparaître : balafres, arabesques, tourbillons, estompements… qu’il exécute, d’un seul jet, toujours avec les mains, les doigts, les paumes, les ongles. Il sculpte le tableau, le façonne, le caresse, le peigne, le gifle, le griffe – fait passer la matière monochrome de son propre corps à l’autre en devenir. Apprenti sorcier, artiste par trop humain, il fait naître !

C’est le café du pauvre » où le temps est absolu et où le lieu prend la forme de l’homme, de tous les hommes. D’ailleurs aucun repère, aucune géographie dans les tableaux de Kazem. Avant tout, il peint des visages posés sur un semblant d’horizon et des bras (à peine) mais surtout des mains prégnantes, comme pour un accouchement, aux doigts longs, écartés, quêtant reconnaissance et amour.

« Visage et mains donnent directement l’expression. C’est le vrai, ils ne mentent pas et toute la mémoire du corps se trouve dans les mains avec lesquelles on caresse, danse, lutte et crie… »

Tel Léonard de Vinci, la figure humaine demeure le noyau de toutes ses compositions, la marque du vital dans l’œuvre de Kazem. Les visages se dilatent sur une ligne de partage de l’univers, il les décline sans cesse, en faisant appel à la lumière, en respectant l’ombre, sa nécessité. Le lavis tout comme la pierre bleue de Léonard insiste sur l’importance imaginative et aussi, tend inconsciemment (la plupart du temps hors modèles) à la physiognomonie, rapport liant l’extérieur (forme du visage, des yeux, de la bouche, des cheveux, des traits, des rides…) à l’âme intérieure. Le visible transpire l’invisible habité par une humanité qui explose dans chaque portrait de manière quasi interchangeable, galerie de sentiments qui affleurent toujours tels la peur, la détresse, le questionnement… Ce n’est pas l’homme que l’on voit mais ce qu’il vit, ressent, ce qui le trouble, le perturbe et le fait souffrir. Les sensations gagnent tout l’être et les différentes textures dues au lavis, lourdes ou ténues impriment toute l’expression, l’inquiétude, l’émoi jusqu’à la plus profonde des solitudes. Kazem plonge dans la vérité de l’être. Il travaille par touches larges ou fragmentées comme le faisaient les impressionnistes : coups de pattes plus ou moins épais, tons pleins et saturés, particularité de l’instant, unicité du moment, sujet placé au centre, bien au centre du regard, peinture sans référence intellectuelle, que chacun peut embrasser.

Cependant, l’essentiel pour ce peintre est de nous faire éprouver par ses têtes et personnages « déglingués », « distordus », « holocaustés », toute la panoplie du ressentir, tout l’éventail de l’interrogation humaine et de ses troubles. C’est en cela que finalement, il est expressionniste, en s’attachant tant au visage, au regard, aux yeux, parties du corps les plus parlantes. L’œil, élément primordial de la composition, représente la fenêtre ouverte dans la tête, il symbolise la plus forte expressivité des émotions. Corps suggérés mais absents, le visage et le regard laissant un flou à combler qui renforce le fil du mystère. Le vide exprime l’éternel mouvement. Kazem travaille dans la quatrième dimension : têtes triples, orbites multiples en perpétuels déplacements, ressemblant aux formations d’atomes, coulures d’inachèvement de l’être, mains et bras démultipliés, flûte et violon nomades et nostalgiques…

Têtes secouées éperdues

En exil

Chiens s’ébrouant

Sur des voyages d’équateur

Cherchant la table silencieuse

La paix désarmée et chaude

La main

Hommes au langage-café

Généreux et fragiles

Funambules interrogeant le monde

Dans les vergues mouvantes

Écartelées et inquiètes

Où seul le temps

Rouvre l’amour

Quand pourrissent dans des tasses

Toutes odeurs de bombes.

Jean Rustin, son « maître », auquel il a eu le bonheur d’être présenté, dit de lui : « Kazem, c’est du vivant, proche de la réalité et en plus ça fonctionne ».